ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (2)〈Part 1〉見掛けの快適さがもたらせたコバエ

2024.03.15

前回は虫の登場の話をした。虫が地球上に登場以来、人と虫の付き合いは今日に至る。その間に、人の虫観は様々に変わって来た。

現代は、今まで人にとって何でもなかった全く唯の虫が、にわかに目の敵にされる状況がある。今回はこんな虫を紹介する。

この虫は今頃(5月初旬)から姿を現し、〝梅雨〟の時期に目立つ、小型の「ハエ」である。その名をチョウバエと云う。

これは、その成虫の形状が一見して蝶のように見えるので、名付けられたようだ。その表現は、日本だけではなく外国でもモスフライ(Moth flies)〝蛾のようなハエ〟と呼ばれている。

チョウバエの分類学的位置付けは双翅類に属し、ハエの仲間であるが、蚊に近いチョウバエ(蝶蠅)科に入る。

では、この小型のハエが、わが国でいつの時代から知られるようになったのだろうか。

これは、それ程古いものではなく、今から約180年前の天保年間の事で、その時代の「雀巣庵虫譜」なる書物にその名が見られる。

日本各地で見られたようだが、なかでも尾張地方で関心が高かったようで、「ブツサキ」と云う方言がよく知られている。

昔は、田畑の水路や小さな池などの自然の水系を発生源とし、人の生活の場では目立たない存在であった。

この虫が問題になり始めたのは、ずっと最近の事で、水洗便所の登場、浄化槽等の普及とともに注目を浴びるようになった。

いわゆる生活環境の都市化、人にとって快適さを増した事の所産である。人の生活環境の改変で造り出された「都市害虫」なのである。

このハエの発生は、生活の場の終末処理の適否を知るインディケーターと云うのが、正しい認識なのかもしれない。

今日では、ホテル、レストラン等のトイレ、地下室、地下街の飲食店舗の調理場等によく成虫の姿を見かける。

幼虫は、汚物食性で、水中で生活していて、姿を見かける事がない。いずれにしても、発生場所の多くが、水洗便所、下水処理施設、厨房の下水溝など不潔な場所等なので、衛生的に問題な虫である。

最近では食品類製造工場や関連施設等の水周りで発生し、食の安心を脅かす混入異物の虫として関係者に恐れられている。

チョウバエは、日本全土に分布していて、年間を通して発生するが、大きなピークは5月から10月である。

1匹の雌は、平均240個の卵を産み、卵から成虫までの所要日数が、2週間以内である。

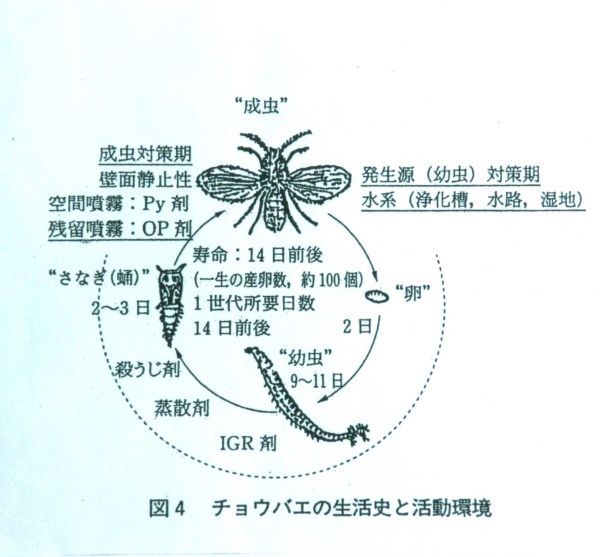

その生活史を要約すると写真の通りである。

防除法は、成虫期と幼虫期では若干、異なるので、効果を上げるには工夫が要る。

発生場所や状況をよく確認し、適切な処置をとるべきである。今ひとつ厄介なのは、幼虫が、人の泌尿生殖器、消化器、気道、眼瞼内等に迷入して、〝ハエ症〟などの病害を引き起こす事がある。

目先の便利さを求めた人間の甘さが、なんでもなかった虫を、とんでも無い害虫にしてしまった。

林晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師