ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (9)〈Part 1〉静かなる働き者のカマキリ

2024.03.15

今、食品類の化学物質による汚損が頻発し、消費者の心配が増している。害虫防除の研究者は、早くから環境に愛しい手段の研究を進めて来たが。まだ満足すべき域に達していない。

この手段は、生物的防除法と称されるもので、微生物や天敵などを用いるものである。

ここで云う天敵は、人間に対する利害関係で判断するもので、人に利盆をもたらす虫を云う。

例えば、こんなひとつに、森や林や緑地の道端で、大きな鎌を振り上げた、異様な姿勢の「虫」に出会うことがある。

この虫は、ハエや蚊と違い、人を刺したり咬んだり、汚物を運ぶなどをしない、知られざる〝働き者〟で、その名を「カマキリ」と云う。

通常は、樹木上や草地に棲息するが、その食性は「肉食性」で、昆虫類はおろか、小さなカエルやトカゲなどまで捕食する。

この旺盛な「肉食性」は、農作物を加害する害虫の駆除に、ひと役かっているのである。

カマキリは、分類学的に直羽目に属し、バッタ、キリギリスなどの仲間である。研究者によっては、蟷螂(トウロウ)目としている。

面白い事に、このカマキリムシは位置づけが、分類上から見ると「ゴキブリ」に近いことだ。なお、この仲間は、世界に約1550種が知られている。日本では、2科約10種が知られている。

よく知られているのが、カマキリで別名をチヨウセンカマキリと云う。この他に、オオカマキリ、ハラビロカマキリ、コカマキリ、ウスバカマキリがある。

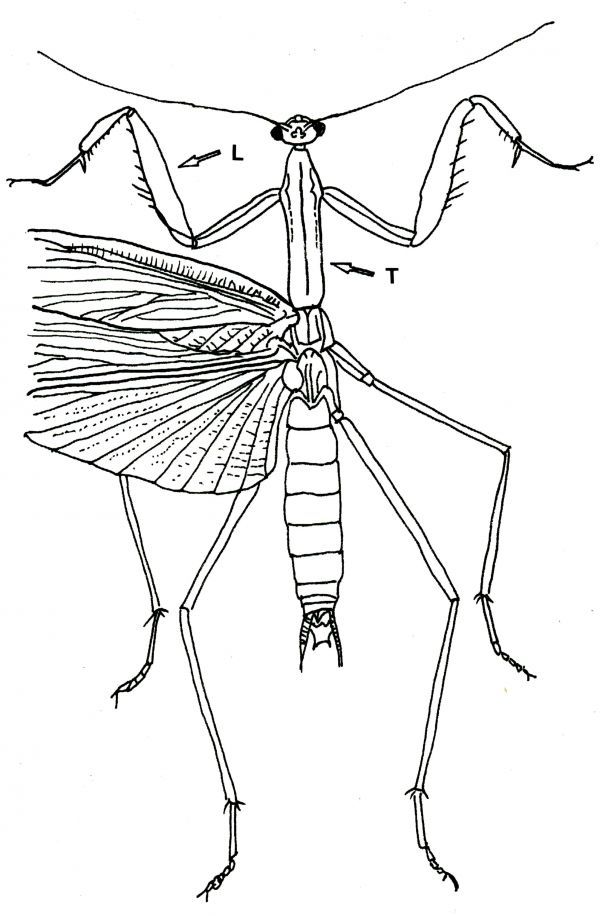

この形態的な特徴は、前胸が長く細長い頸(クビ)を思わせる。また、前脚が長く、有棘(ユウシ)の腿節と脛節(ケイセツ)を持っていて、食餌を捕獲するのに適している。したがって、一般に、これを「捕獲脚」と称している。

カマキリの外部形態を要約すると図に示す通りである。このカマキリが立ち上がった姿が特異的で、不可思議な感がするため、古くギリシヤ人は「予告者」と称していた。

この生態はゴキブリと同様な不完全変態で、6~8回脱皮し成虫となるが、成虫までの所要日数はおおよそ1年である。

卵が特徴的で、小枝や樹皮あるいは壁などに泡状の卵莢(ランキョウ)、卵嚢(ランノウ)を産下する。この1個から数100匹の仔虫が生まれ出てくると云う。

その性質は剽悍(ヒョウカン)で獲物を見れば自分の力をわきまえず、猛然と挑む。この性質が、数々の「カマキリ伝説」を生んだが、中でも知られているのが、「蟷螂の斧」である。

また、肉食性の悲惨なのは、交尾時に「メス」が「オス」の首や胸を食べることがあるので、「オス」は事が終わると大急ぎで逃げると云う。なお、もうひとつ効用があって、「桑螵蛸(ソウヒョウショウ)」なるものがあって、これを用いると精力減退を治す由。カマキリは何とも偉大なる益虫である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師