ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (10)〈Part 2〉何処が違うのか、農薬と殺虫剤(3)

2024.03.15

農薬とは、この言葉の意味は、「農業用薬剤」が、本来のもので、農と薬とに省略しただけのものである。

また、殺虫剤も同じで、何々用と称するのは、たまたま「用途」をあらわすもので、いずれも殺虫剤と云う化学物質である。

前回は、有機リン系薬剤について触れたが、今回は「ピレスロイド系」について話を進めたい。

ピレスロイド(Pyrethroids)とは、シロバナムシヨケギクの中に含まれた殺虫成分のピレトリンによく似た化合物と云う意味である。

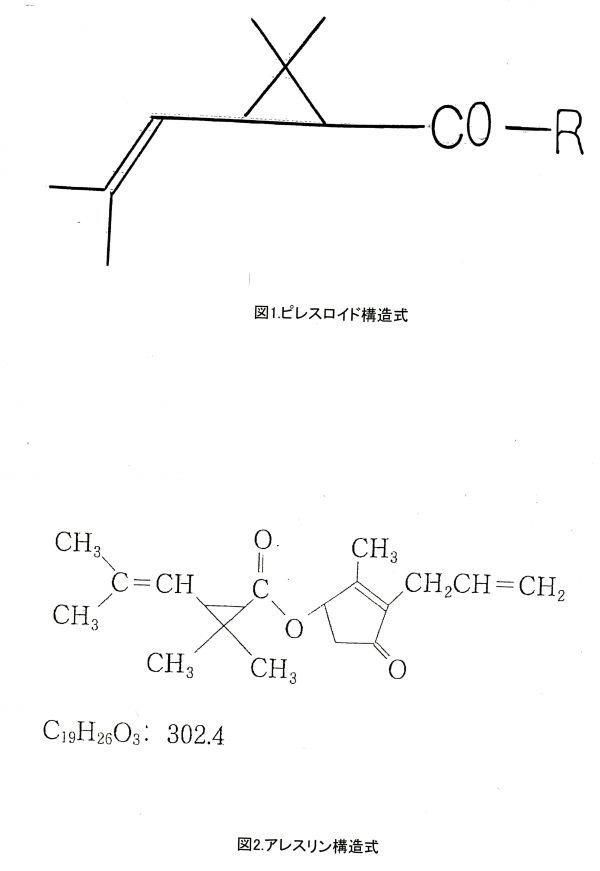

ピレスロイドの構造は、分子がエステル結合によってシクロプロパン環を含む「酸部分」と、五員環不飽和ケトンを含む「アルコール部分」からなることを基本としている。

この基本骨格を中心、周辺部分を改変し新たな化合物を合成して今日に至る。この基骨格は添付画像:図1.の通り。

今日のピレスロイド時代を迎えた、最初の除虫菊が、日本に定着するまでの経緯を要約すると

次の通りである。

=日本における除虫菊の経緯=

明治14年:大阪の薬種商、桂林堂がイギリスより輸入

明治18年:玉利善造博士、アメリカより種子を持ち帰り、駒場の東京農林学校農場で栽培

明治23年:上山英一郎「除虫菊栽培略書」著す

明治24年:農商務省が除虫菊石油乳剤の使用を奨励

明治29年:北海道石狩町 金子清一郎 東京より種子を持ち帰り栽培を始める

この除虫菊乾花より抽出された、除虫菊エキスの時代を経て、合成ピレスロイドの時代を迎えるが、その第一号が「アレスリン」である。

このアレスリンは、商品名をピナミン(Pynamin)と称するが、住友化学の松井正直博士を中心として研究され、昭和24年に合成に成功し、昭和27年に工業化を完成するに至った。これが、我が国における合成ピレスロイド時代の幕開けである。

アレスリン(Allethrin):

アレスリンは1967年に農薬登録がされたが、主として、混合剤として家庭園芸用に用いられている。その化学構造は、添付画像:図2.の通りである。

その急性経口LD50値は、ラットに対し1100mg/kg(オス)、585mg/kg(メス)である。

商品には、「カダンA」があって、キクやバラのアブラムシ類、ハダニ類の駆除に用いられる。その他に、サンキングA、ウシコフラパー、トップジンMS、カダンKなど混合製剤がある。

以上が、農薬としての「アレスリン」であるが、その存在価値は、防疫用に比較して若干低い傾向にある。

アレスリンは農業生産の場よりも、人の生活の場で広く用いられている。なかでも、最もよく知られているのが、「蚊取線香」である。

防疫用殺虫剤の分野では、製品の輸送中、保管中に用いる事もあって、食品衛生法の規制に始まり、ハエ、カ、ゴキブリを用いるとしての用途があって薬事法により規制される。

その他、衣服の防虫剤、シロアリ防除剤あるいは、不快害虫用などに用いるので、化審法との関係を生ずる。

ピレスロイド剤は、生活の場に密着した殺虫剤なので、次回、その具体例で紹介する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師