ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (12)〈Part 1〉家屋内の雑害虫

2024.03.15

今日、環境の時代と云い、環境への「優しさ」が求められている。この優しさと云うことは、大変に良いことではあるが、これも限度を越すと住み難くなる。

これまでの急激な環境の「都市型化」は、思いもよらなかった、〝生物災害〟をもたらせた。

そのひとつは、気密性の高い家屋内で、家具、建材、食品類あるいは室内塵などから発生する昆虫類によるものである。

また、都市化のひとつに、宅地の開発造成により居住者と自然とのふれあいが増し、虫との遭遇で起る虫問題もあった。

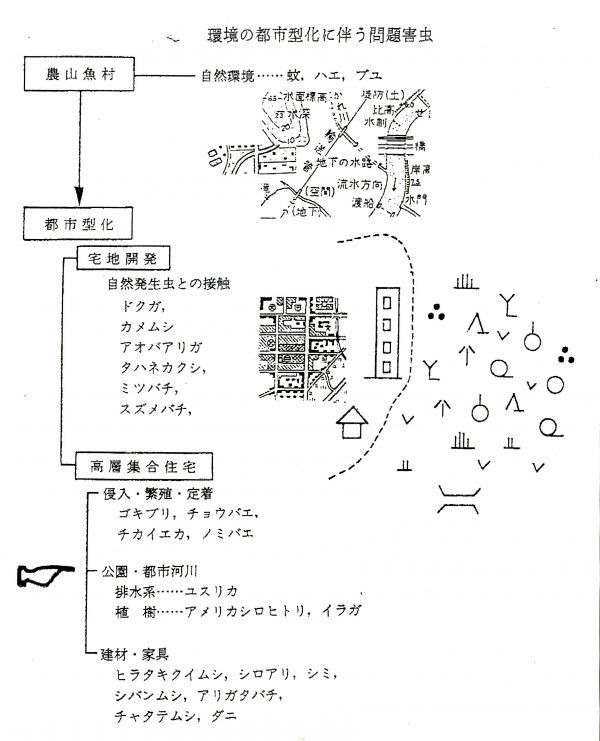

このような、人環境と虫との出会いを要約すると次の図表の通りである。

農山村、漁村などは、最も自然の状態の虫との接触で、蚊、ハエ、あるいはブユなどが、話題の虫である。

しかし、都市化がもたらせた特性は人の居住区と残された自然の接触境界の虫群が、問題になったことである。

それは、ドクガ、ミツバチ、スズメバチなどがよく知られている。所によっては、アオバアリガタハネカクシが、大きな問題となったことがある。

急激な環境の変化は、相方の活動の場のバランスを崩し、人への影響が大きかった。

高層住宅では、かつて「ダニ問題」が起こり、話題となった。これは異常多発生をもたらすこともあって、今でもその危険がある。

その他、侵入し、繁殖・定着するものには、ゴキブリ、チョウバエ、チカイエカ、ノミバエなどが良く知られた問題虫である。これらは、本当の都市型害虫なのである。

公園、都市河川では、ユスリカやアメリカシロヒトリあるいはイラガなども問題化した虫群である。建材、家具からは、ヒラタキクイムシ、シロアリ、シミ、シバンムシ、アリガタバチ、チャタテムシ、ダニなどが発生し、問題化する。

これらが、人を取り巻く家屋内の雑害虫像である。住み良いと思った環境が、予期しなかった虫を問題化させることも頻繁に起こる。

何事も調和と云うことが必要である。

家屋内の雑害虫が増えるのは、調和の監視を怠ることに遠因がある。したがって、何故に増えたのか、何故なぜを反復して真の原因を追及すべきである。

こんな害虫に、「シバンムシ」と云う虫がいる。別名をデイス・ウオッチと云い、あまり喜ばしい虫ではない。

乾燥した動植物質を摂食し、根絶の難しい虫である。世界に広く分布し、約2000種が知られ、日本でも50種を下らない。

加害活動をするのは、幼虫期であるが、成虫は寄生から離れると再び穴を開けることはない。

家屋内では、穀類、乾燥めん類、菓子類、カツオブシムシ、昆虫の死骸などを餌にしている。

この所、この虫が健康食品などから多発し、いろいろ問題を起こしている。この生活史は、一般的には次の通りである。

幼期間・・・・・・・・・・・・6~10日

幼虫期間・・・・・・・・・・・4~5ヵ月

蛹期間・・・・・・・・・・・・12~18日

成虫の寿命・・・・・・・・・・60日前後

このシバンムシよりも厄介なのが、これに寄生する「寄生バチ」である。このことについては次回紹介する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師