ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (13)〈Part 2〉ミツバチに優しいアレスリン

2024.03.15

ミツバチが、農業資材として重要な役割を果たしていることをPart 1で紹介した。この大切なミツバチが、今、〝大量死〟で大きな問題になっている。

その原因のひとつに、「農薬」の大量使用にあるとされている。しかし、農業生産の場で、全く農薬を使用しないとなると、これは別の問題が、派生する。

では、農業生産にも、ミツバチにも問題のすくない、農薬、殺虫剤があるのか、否か、米国の研究報告から探してみた。

殺虫剤によるミツバチの被害状況の徴候は、巣箱前に苦闘中のミツバチがいたり、口吻を長く出して死んでいるハチが増える。

また、死体の多くは、蜜胃から吐出した液で、粘着性を帯びているのが、特徴である。

大量死に関わる要素:

ミツバチが大量死に関与する要素は、いくつかあるが、農薬、殺虫剤が関与するものに次のものがあげられている。

それには、花、残留毒性、気温、散布時刻、製剤型態、群勢、散布地からの距離、蜜源植物の欠乏、ハチの日歩、体の大きさ、薬剤の選択毒性、などである。

これらの詳細については、別の機会にゆずるが、殺虫剤と直接的な関係にある散布時刻については、実行しやすい。

ミツバチの訪花活動の時間帯を避けて、薬剤散布を行う必要がある。散布時刻は、夕方か、夜間あるいは早朝に残留性の短い薬剤を散布する。

この場合でも、早朝散布は、夕方散布に比較し2~3倍致死個体が増える。

また、製剤形態も、粉剤は液剤よりも危険であって、粒剤の安全が高い。当然の事ではあるが、温血動物に対して毒性の高いものは、ミツバチにとっても毒性が高いようだ。

殺虫剤は、多くの浸透性殺虫剤が、ミツバチに対して、安全性が高い。そのうち、低毒性有機りん剤のマラソンGが、かなり安全な殺虫剤とされている。

殺虫剤の散布は、農業生産の場以外に蚊撲滅のために大量散布や森林防除作戦などがあって、製剤の選択や散布時刻の見直しが始っている。

ミツバチに対して低毒性で、いつ施用してもかなり安全な薬剤に「アレスリン」があげられている。

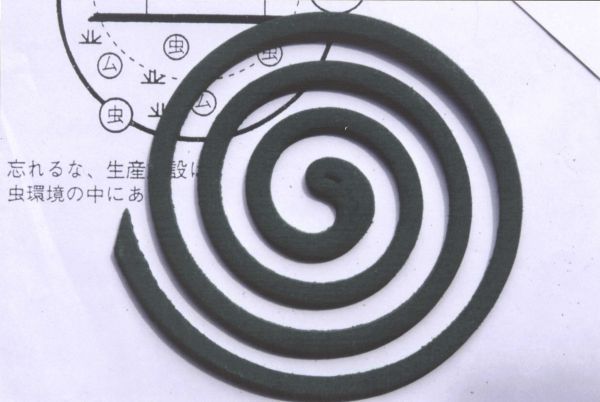

アレスリンは、蚊取線香の有効成分としてよく知られているが、農業生産の場でも評価が高い。

アレスリンは、除虫菊の有効成分であるピレストリンIの化学構造をベースに合成された殺虫剤である。1967年に農薬登録され、今も盛んに用いられている。

温血動物に対する急性経口LD50値は、ラットで1100mg/kg(♂)、585mg/kg(♀)、急性経皮毒性LD50値はラットで>2500mg/kg(♂、♀)、急性吸入毒性LC50値が2000mg/m3(♂、♀)と低毒性である。

対象虫は、キク、バラのアブラムシ類、ナミハダニ成幼虫、ニセナミハダニ幼成虫、ツバキやバラのチャドクガ幼虫、アブラムシ、アメリカシロヒトリ、ツツジのグンバイムシなどである。

アレスリン単品の製品もあるが、ダイアジノン、キャプタン、MEP、アセフエートなどの混合剤もある。

農林業、畜産の分野で殺虫剤の使用は、今ただちに抜くことは出来ない状況下で、ピレスロイド剤を用いた広域防除がより重要な局面を迎えている。

果樹の害虫防除と授粉昆虫のミツバチに影響のすくないこと両立を支えるのが、ピレスロイド系殺虫剤のアレスリン(ピナミン)である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師