ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (14)〈Part 1〉変わりゆく屋内で見る食材のムシ

2024.03.15

今日、食生活が変わったのか、それとも環境の変化がもたらせたのか、台所や茶の間の虫が、微妙に変わった。

その一つに、この頃、一般家庭で「米櫃」(コメビツ)に虫が湧くと云う話を耳にしなくなった。

それは、家庭から「米櫃」と云うものが、姿を消してしまったのかと思いを巡らせた。しかし、そうではない様子である。

その事は、今日、コンビニ店などで「賞味期限」内の〝弁当〟や〝惣菜〟などが、惜しげも無く恒常的に廃棄処分していると云う状況を知り、納得するものがあった。

昔は、台所の角に「米櫃」と云うものが、どっかりと鎮座していた。時期によりこの中に「米」ムシと称する「コクゾウ」、別称コメムシ、ホリ、ツミ、ウゾ、ゴマムシ、ソウゲとも云う。

この小型の甲虫が数多く湧くことがあったが、格別に珍しい現象では無かった。むしろ、この事は、米穀類の保管状況や台所の清掃管理に問題のある事の警告として受け止められていた。

したがって、直に米櫃などを屋外に運び出し、天日干しをするなどの応急処置がとられた。

今、台所や茶の間の虫は、この「コクゾウ」に替り同じ甲虫の「シバンムシ」なるものが、にわかに目立ち始めた。

では、何故、問題虫が、このシバンムシへと替ったのだろうか、その詮索を試みた。先ずは、このシバンムシの相談を持ち込んだ出所を整理した。

それによるとシバンムシ相談は、〝米のご飯〟を主食とする家庭よりも、トーストパンとミルクや紅茶と云う家庭が、圧倒的に多かった。

また、エコ・健康志向であって、有機栽培の健康食品などを愛用している家庭も多かった。

どうも、コクゾウからシバンムシへの交代には、家庭での主食材料が、穀類型と穀粉型との違いに原因がありそうだ。

それは、台所環境は、穀類型が暗くて気密性を欠くのに対し、穀粉型では明るく気密性富む傾向にある事が、関係するようだ。

いうなれば、台所感覚とダイニングキッチン感覚の違いかもしれない。

コクゾウの成虫は、よく飛びまわり暗い所を好む性質がある。産卵は、穀物に穿孔して行い、幼虫となる。それに、幼虫は、穀粉では成育できない。

シバンムシの成虫は、噛る力が強く、食品の包材を穿孔し侵入する。産卵は、食物の隙間に行い、幼虫は穀粉類で成育する。

両種共に食性は広いが、シバンムシは乾燥植物質のものを好み、パン、ビスケット、乾めん、粉ミルク、生薬、タバコ、畳床、壁紙などを加害する。

今日の台所、キッチンは、シバンムシ型であり食生活も穀粉型をたどる中、この虫の発生率は従来に増して高い。

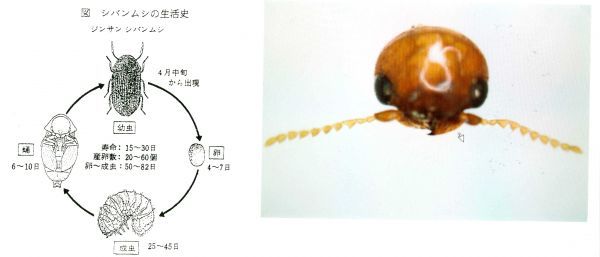

したがって、今後の対策の為に、この生活史を知る必要があるので、これを要約すると図の通りである。

この小さな問題虫は4月頃から年に2から3回の発生を繰り返す。

一般家庭で問題なのは、開封した使いかけのティーパックなどで、しばしば発生を見る。

コクゾウの時代は、保管に問題があったのではと対策をとるが、今日のシバンムシではどうした訳か、〝異物混入〟の観点が先に立っている。生活の場に粉溜りを作らない清掃に心がけたい。

使い残りのパスタからシバンムシが多発し、机の周りを徘徊していた。一瞬、異物混入と思ったが、これは自己責任であった。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師