ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (16)〈Part 1〉虫達の毒とはどんなもの

2024.03.15

前回、アオバアリガタハネカクシと云う有毒甲虫の話をしたが、その毒にまつわる話をしたい。

この虫の毒性物質は、「ペデリン」である事が、日本の研究者よって明確にされ、それによる障害の治療も明らかにされた。

このペデリンの作用機構は、細胞原形質構成蛋白合成を強力に阻害する事にあるとされている。

その分子式はC25H45O9Nで示されるもので、大きな分子を持つ毒性である。また、脂溶性であって、細胞膜に附着浸透して吸着され易いが、細胞内への拡散速度は、遅いので発病は遅発型である。

では、このアオバアリガタハネカクシのペデリンを含くめて、他の小動物や昆虫の毒とは、本来、どんな意味を持つものかを考えてみたい。

その前に、虫の毒は、どんな状況で出るのかを整理すると次のようになる。

その形は「噴出させる」、「滲(ニジ)み出させる」、「刺・咬による」などの3つである。

この毒は、これを出す側からみると防御忌避物質であったり、情報伝達物質として役立つものである。

噴出毒として、よく知られているものには、アミン類があって、アリの「ソレノプシン」が有名である。

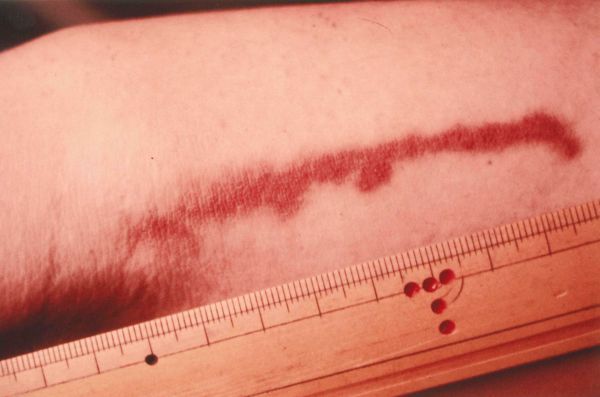

この毒は、アリの尾端から噴出し、これが肌につくと激しい灼熱感を伴う皮膚炎を起こすという。

その他、フェノール類もあって、これらはアリ類の集団的な社会行動に大きく関与するようである。

また、浸出。滲み出るものには、ナミハンミョウやツチハンミョウのカンダリジンが知られている。これは、かつて日本薬局方に発泡剤として収録されていた。

これに触れるとひどい水疱を生じ、強いとヒリヒリ感を伴う。また、口から入ると「ビラン性潰瘍をおこす心配もあると云う。

その他の刺青、咬毒は、虫からの注入によるもが多く、スズメバチの毒はよく知られている。この事については次回、紹介したい。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師