ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (16)〈Part 2〉虫に刺されるのを避ける手段

2024.03.15

夏になると屋の内外を問わず、虫との接触との機会が増える。生活の場で気になるのは、ハエ、カ、ゴキブリ、トコジラミ等は勿論のこと、外に出ればハチやドクガ等と云う物騒な連中が、待ち構えている。

夏を楽しむメニューの一つに、キャンプやハイキングがあるが、こんな場で雰囲気を壊すのが、カやブユあるいはアブといった、「刺咬吸血性昆虫」という輩である。

こんな虫達の危害から身を守るには、どうすれば良いのか、キャンプ、ハイキングを念頭に、その方法を紹介する。

この方法は、いくつかあるが、忌避剤の利用が便利なので、この事について述べる。

忌避剤の始まり

忌避剤(リペレント)とは、虫などを寄せつけない薬剤のことであるが、すこし説明を加えると次のようなものである。

昆虫の物質に対する走化性のうち、ある種の生理活性物質に対し、逃げたり遠ざかる行動、負の走化性を利用したものである。

忌避剤は、昆虫の飛来、接近、摂食、刺咬・吸血を防ぐことを目的としたものである。

なお、忌避剤には、嗅覚に対するものと味覚に対するものがあって、一般に前者は臭気を有し、後者には臭の無いものが多い。

この忌避剤の起源となったのは、野生の動物が外部寄生虫の攻撃から身を守るため、泥を体に塗る行動にヒントを得て、粘土や顔料を顔や体に塗りつけたのが始まりとされている。

古い時代には、ケロシン、クレオソート、ピリジン、ある種のオイルエキス、ボルドー液などが、忌避剤として使用されていた。

なお、記録によるとラクダの尿、タール混合物、大麻や朽木の煙が忌避剤として用いられていたと云う。

今でも、シトロネラ、ヒマラヤ杉の油、ユーカの油などが、使用されている。その他、虫除けのために、植物を燻(クス)べる方法がとられている。

今日の忌避剤の背景

今日広く使用されている忌避剤は、第二次世界大戦が大きく関わり、発達させたものである。

その忌避剤の種類は多いが、最も広く用いられているのが、DETである。これは1954年に米国で開発されたものである。

一般にDET、Delphene、Deetなどと呼ばれ、化学名をN,N-diethy’-m-toluamideと云うが、略して「ジエチルトルアミド」と呼んでいる。

この物質は、水には不溶であるが、イソプロパノール、ポリエチレン・グライコールや綿実油にはよく混和する。

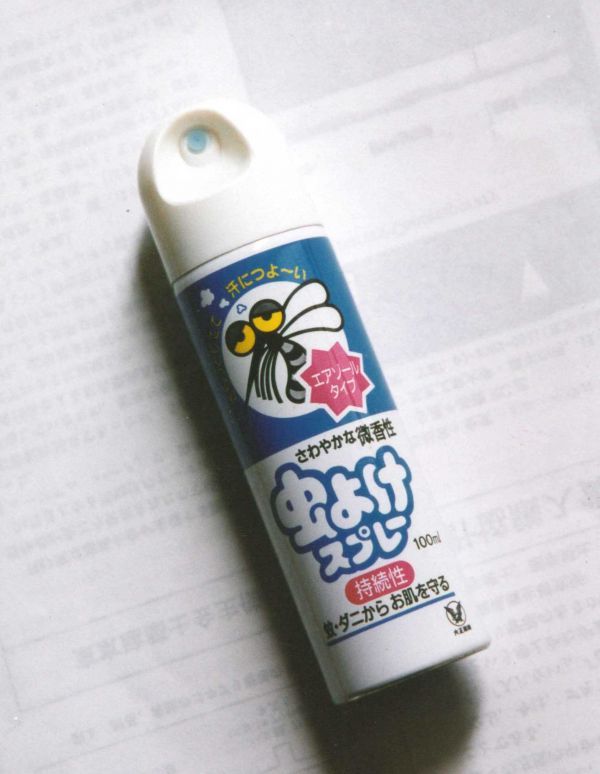

市販の製剤には、エアゾール剤、クリーム、ローション剤などがある。その製品中のDETの濃度はエアゾール剤(容量90~100ml)で2.0~3.0%、クリーム(20g)で6.0%、ローション(30ml)で6.0%のようである。

このDETの蚊に対する忌避保存時間は2時間から7.6時間と云う。この時間は汗のかき方や降雨など状況により異なる。

キャンプやハイキングに出掛ける場合には、所持して行くと良い。これは、直接、肌に塗布するが、着衣や帽子の上に処理しても良い。

DETは、発疹チフスの媒介昆虫からの防護剤の開発のため、低毒性の殺ダニ剤を研究する過程で、発見されたものである。したがって、「ダニ」にも効果がある。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師