ARTICLE

業界ニュース

益虫・害虫の話 (17)〈Part 1〉ハチ刺されとハチ毒の話

2024.03.15

前回、「ペデリン」について紹介したが、毎年、死者が出ている虫の毒と云えば、〝ハチ毒〟をおいて他に無いだろう。

田舎のある時代には、多くの人がハチに刺された経験を持っていた。今は、田舎が無くなったが、ハチの巣除去の作業は少なくない。

この「ハチ」は、虫の仲間では種類の多い一群で、農作物を加害する農業害虫と称されるものから農業害虫に寄生し、これを駆除する益虫であったり、人に蜜を提供するものである。

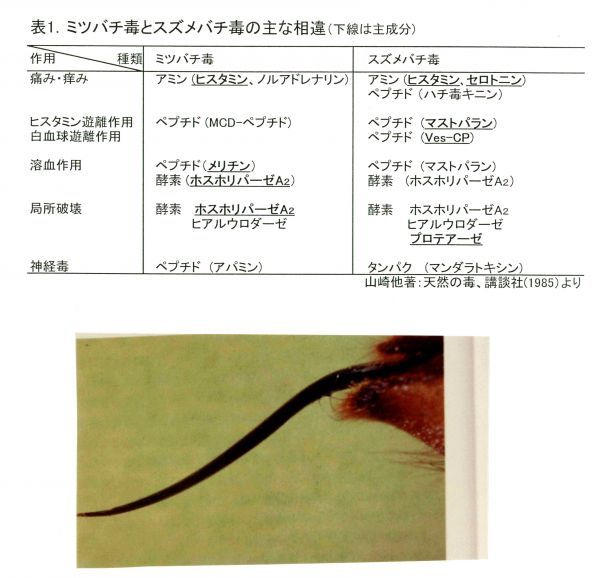

こんなハチにも「毒」があって、それは種類によって大きく異なるようで、例えば、ミツバチ毒とスズメバチ毒とでは、表1.に要約したように大きく異なる。

しかし、アミン類は代表的な「発痛物質」で、両種ともにこれを持っている。成分的な違いはあるが、作用的には一様に、疼痛、発赤、局所壊死などの局所作用や血圧降下、平滑筋収縮、溶血などをもたらす。

何れにしても、ハチ毒は、アミノ酸を基本とした化合物で、その成分は、アミン類、低分子ペプチド、酵素類の三つに大別される。

なお、ハチの種類とアミン類の構成を比較するとスズメバチでは、ヒスタミン、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、アセチルコリンを含むが、アシナガバチでは、ヒスタミン、セロトニン、及びドーパミンのみで、ミツバチでは、ヒスタミン、ドーパミン、ノルアドレナリンと云う構成で、種類間に違いがみられる。

種類間での痛みの程度に違いがあるのは、この成分構成と関係のある事が、うかがえる。

スズメバチは、他の2種に比較し、プロテアーゼとマンダラトキシンを含み、特筆すべき恐いハチである。

また、注意すべきは、ハチ毒には酵素を含む高分子物質に抗原性があり、ハチに刺された場合のショック死の原因物質となっている事である。

ハチ刺されでの死亡事故は、この数年間30名前後である。死亡例の多くは殆どがアナフィラキシーショックによる血圧の低下と上気道の浮腫による呼吸困難が、原因である。

では、ハチ刺され(蜂刺症)への対応であるが、不幸にして刺された場合、刺された所に針が残っているかどうか、確認する。

残っていた場合、これを抜き取り、清潔な水でよく洗浄する。

ハチ刺されが、2回以降は、アナフィラキシー反応が現れる事があるので、救急処置に万全をきすこと。晩夏から秋にかけての山作業やハイキングなどには、ハチへの備えを充分にする。アドレナリンまたはエピネフリンを携帯すると良い。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師